实验室供应商选择与管理指南 从选型到维护全流程解析

在实验室运营中,供应商的选择与管理直接关系到实验质量、成本控制和运行效率。本文将从供应商选择标准、评估流程及日常管理三个方面,系统介绍实验室供应商(包括制造商、生产商、加工厂、批发商等)的选购与管理策略。

一、供应商选择标准

- 产品质量与合规性:优先选择通过ISO质量管理体系认证的供应商,确保耗材、仪器符合行业标准(如CE、FDA等)。要求供应商提供产品检测报告、材质证明及合规文件。

- 产品范围与专业性:评估供应商是否覆盖实验室所需的全品类耗材(如玻璃器皿、试剂、防护用品等),并考察其在特定领域的专业能力(如生物实验室、化学分析等)。

- 价格与成本效益:对比多家供应商的报价,注意隐藏成本(如运输、关税)。长期合作可争取批量折扣,但需平衡价格与质量的关系。

- 交货能力与物流:确认供应商的库存稳定性、交货周期及应急响应机制。优先选择具备冷链物流或特殊运输条件的供应商。

- 技术服务与售后:考察供应商的技术支持能力(如安装培训、故障处理)、售后保障(如退换货政策、维修服务)及客户评价。

二、供应商评估流程

- 信息收集:通过行业平台(如中国化工仪器网)、展会、同行推荐等渠道初步筛选供应商,建立备选名单。

- 资质审核:要求供应商提供营业执照、生产许可证、产品认证文件,并核实其行业声誉与历史合作案例。

- 样品测试:对关键耗材或仪器进行样品试用,评估其性能、耐用性与兼容性。

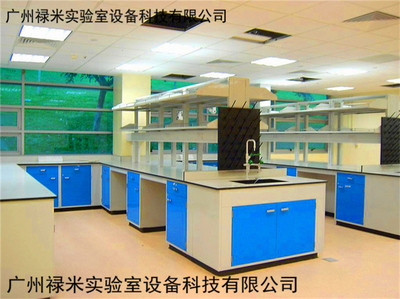

- 实地考察:针对大型供应商,可实地走访生产车间或仓库,检查质量控制流程与仓储条件。

- 合同谈判:明确产品规格、交付时间、付款方式、售后服务等条款,签订长期合作协议以保障权益。

三、供应商日常管理策略

- 绩效评估体系:建立供应商考核指标(如交货准时率、产品质量合格率、服务响应速度),定期评分并优化合作名单。

- 风险防控:分散供应商依赖,避免单一来源风险;关注供应链动态(如原材料涨价、政策变化),制定应急采购计划。

- 关系维护:通过定期沟通、联合培训和技术交流,与核心供应商建立战略合作,争取优先供应与定制化服务。

- 信息化管理:使用供应商管理系统(SRM)记录合作数据,实现订单跟踪、库存预警与成本分析自动化。

- 持续改进:收集实验室用户反馈,向供应商提出优化建议,推动产品迭代与服务升级。

实验室供应商管理是一项系统性工程,需通过科学筛选、动态评估与协同合作,构建稳定高效的供应链体系,从而为实验室的精准运作与创新发展提供坚实保障。

如若转载,请注明出处:http://www.010qdh.com/product/922.html

更新时间:2025-11-25 21:24:18